Thelma Vanahí

Foto: Detención arbitraria de una madre y su bebé por la DGM en Higüey, 2023

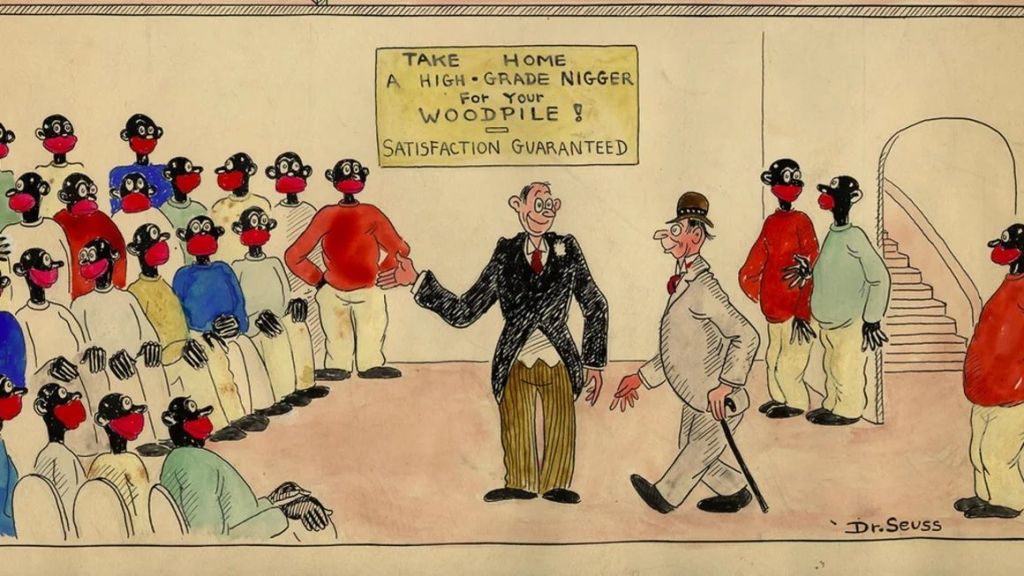

Nota: Este texto se acompaña de dos viñetas del escritor y caricaturista estadounidense Dr. Seuss, en las que se emplea un lenguaje visual y escrito con representaciones discriminatorias hacia personas negras y asiáticas.

Una disculpa llegó tarde y mal. Mientras algunos prefieren ver en las imágenes solo entretenimiento o anécdota, basta detenerse ante una fotografía que realicé durante el 2015 en Gualey: dos niños dominicanos, hijos de padre y madre haitiana, sentados, vulnerables ante un mundo que ya los clasifica. Su sola presencia revela el peso simbólico que arrastra toda representación visual. De manera similar, más adelante verán dos viñeta satírica como la de Dr. Seuss, donde la exclusión se disfraza de juego infantil, recuerda que incluso en los gestos más ligeros se cuecen narrativas de poder.

El caricaturista Rafael de los Santos (Poteleche) —experto en comunicación visual, con más de dos décadas moldeando la opinión pública desde periódicos, revistas y campañas publicitarias— redactó unas líneas apresuradas después del estallido de indignación. Pero quienes hemos estudiado el poder de las imágenes sabemos que no existe ingenuidad en quien domina el lenguaje gráfico como él.

Su trayectoria habla. No de improvisación, sino de precisión: manejo del humor visual, del timing mediático, de la construcción de símbolos nacionales. La caricatura que motivó su disculpa, en la que la vigilancia militar es representada como un bálsamo para escuelas y hospitales, no fue un desliz: fue una repetición. Desde hace años, su trazo ha colaborado activamente en la fabricación de un “nosotros” homogéneo, enfrentado a un “ellos” deshumanizado. Solo hace falta pasar por el periódico en el que publica sus viñetas y observar detenidamente: el archivo no es inocente, es ideología ilustrada.

Desde la etnografía sabemos que la violencia simbólica rara vez se impone a gritos: suele instalarse en los gestos cotidianos, en los íconos compartidos, en las bromas normalizadas. Como enseñó Clifford Geertz, la cultura es una telaraña de significados en la que estamos suspendidos. Cada viñeta de este artista ha ido agregando hilos a una narrativa nacionalista que criminaliza cuerpos específicos —cuerpos negros, cuerpos migrantes, cuerpos pobres— mientras fortalece una idea fantasiosa de nación pura, indivisible y, sobre todo, vigilada.

La historia del arte nos ofrece numerosos ejemplos de cómo los lenguajes creativos pueden ponerse al servicio de sistemas de violencia. Arno Breker, escultor del Tercer Reich, usó el mármol y el bronce para glorificar un ideal racial y militarista. Leni Riefenstahl, con su cámara brillante y su estética majestuosa, filmó la ideología nazi con una sofisticación visual que aún inquieta. Incluso artistas de izquierda, como Diego Rivera, negociaron sus convicciones para complacer regímenes autoritarios. En la Sudáfrica del apartheid, caricaturistas como D. C. Boonzaier fueron piezas clave en la maquinaria visual del racismo institucional. No fueron inocentes: fueron cómplices.

En cada caso, la estética fue política. No se trató de “errores” sino de elecciones conscientes, desde posiciones de poder y conocimiento. Lo mismo ocurre hoy. El caricaturista que pide disculpas mientras conserva intacto su archivo de viñetas xenófobas no está retractándose: está protegiendo su lugar en el imaginario nacional.

Zygmunt Bauman decía que en la modernidad líquida todo se vuelve inestable: los vínculos, las certezas, los afectos. Pero hay una excepción tenaz: las jerarquías que sostienen la desigualdad. En tiempos donde la vida parece resbalar entre pantallas y algoritmos, hay violencias que se consolidan con nuevas máscaras. El racismo visual, disfrazado de humor editorial o sátira política, se reproduce como reflejo líquido de un sistema más vasto que clasifica vidas.

Este malestar social no es un fenómeno aislado, sino una consecuencia de dinámicas globales que han sido advertidas por pensadores como Joseph Stiglitz, quien en El malestar de la globalización señalaba que la liberalización económica sin justicia redistributiva deja cicatrices profundas, especialmente en países periféricos. A este malestar económico se suma un malestar simbólico: la constante producción de enemigos internos para justificar el colapso del bienestar. En este contexto, la caricatura no es solo una opinión, sino una pieza que refuerza el mito de que la seguridad está amenazada por aquellos que siempre han sido precarizados.

Un claro ejemplo de cómo estos elementos se traducen en nuestra realidad nacional se encuentra en la obra de Pedro L. San Miguel. Recientemente, en un club de lectura del Centro Bonó, discutimos La isla imaginada, en la que San Miguel desarrolla un argumento sobre cómo la nación dominicana ha sido construida a través de una fantasía fundacional que depende de negar y violentar todo lo que percibe como «otro» —especialmente lo haitiano. Este proceso no es ajeno a lo que vemos en la caricatura: el trazo del caricaturista se inscribe en esa misma genealogía, donde la exclusión y el racismo no solo son retratados, sino reproducidos. Así, su viñeta contribuye a la perpetuación de un imaginario excluyente que sigue vigente en el siglo XXI.

Llegados hasta este punto, es necesario señalar que Poteleche no es un caso aislado; es solo uno de los muchos ejemplos que podríamos ofrecer. En la actualidad, en República Dominicana, existen artistas que durante años han alzado sus voces en defensa de la paz, la memoria y la convivencia. Sin embargo, hoy día, sin el más mínimo pudor, difunden discursos de odio hacia lo haitiano, justificándose con la excusa de que debemos proteger nuestra sociedad y nuestros recursos. Creen, erróneamente, que el verdadero problema radica en los haitianos, y no en la corrupción sistemática ni en el mal manejo de los políticos que hemos puesto en el poder, aquellos que se encuentran alejados de la realidad de la mayoría, pero plenamente concentrados en la de su pequeño círculo.

Algunos de estos mismos artistas —curiosamente— cimentaron sus carreras participando en proyectos que celebran la herencia afrodescendiente, colaborando con artistas haitianos, y promoviendo la decolonialidad en festivales nacionales e internacionales. Ahora, justifican los abusos del Estado con la misma voz con la que, en el pasado, clamaban por justicia. La sociedad dominicana debe observar con detenimiento a quienes coloca en sus pedestales, incluso en el campo del arte.

Seguir a alguien, celebrar su obra, invitarlo a espacios sin cuestionar su postura frente al racismo estructural, también es participar de la narrativa que ese artista ayuda a reproducir. Vi a muchas personas agradecerle al caricaturista por una disculpa sosa, rápida, sin autocrítica, llamándola “valiente”. Como si bastara una sola línea para borrar años de dibujos. Como si no existiera un deber de revisar el archivo, de abrir espacios públicos para conversar, para pensar juntos, para enfrentar lo que la imagen ha silenciado. Una disculpa vacía no transforma nada. Solo maquilla, solo posterga. Y mientras tanto, la violencia sigue su curso.

Desde la sociología de la comunicación entendemos que las imágenes no solo informan: moldean los marcos a través de los cuales se percibe la realidad. Cuando un artista con formación publicitaria y experiencia en campañas de impacto dibuja cuerpos racializados como amenaza, no está siendo torpe: está interviniendo activamente en la guerra de las percepciones.

Rebecca Solnit pregunta en ¿De quién es esta historia? quién tiene derecho a narrar, a ocupar el centro del relato, a definir lo que es “normal” y lo que es “peligroso”. En este caso, un dibujante profesional —hombre, blanco, nacional, con acceso a los medios— produce una imagen que condena a los márgenes a quienes ya están en el margen, y luego dice que “no fue su intención”. Pero como bien advierte Solnit, la intención nunca es suficiente para entender el daño. Lo que cuenta es el impacto y la estructura que lo permite.

La antropóloga Veena Das ha explorado cómo la violencia se vuelve parte del tejido cotidiano, cómo se normaliza hasta volverse invisible. Este tipo de caricatura —con estética simple y mensaje directo— ayuda a que la violencia no parezca violencia. A que se lea como preocupación ciudadana. A que se sienta como patriotismo.

En este momento global, atravesado por desplazamientos forzados, desigualdades abismales y crisis de sentido, el rol ético del arte no puede ser neutral. Cada trazo, cada encuadre, cada edición tiene peso. Si la imagen produce mundo —y lo hace—, entonces es urgente preguntarnos qué mundo estamos ayudando a sostener.

No basta una disculpa para deshacer el daño. No basta decir “no fue mi intención” cuando hay un archivo visual que dice otra cosa. La reparación ética no es un tweet: es una renuncia al poder que hace posible repetir el mismo gesto una y otra vez.

Hay que decirlo sin rodeos: cuando los cuerpos más vulnerables son puestos como amenaza en los medios, la pluma se convierte en arma. Y cuando eso ocurre, quienes saben dibujar la vida también saben —cuando así lo deciden— dibujar la muerte.

Publicado originalmente por la autora en Substack